Ce texte est extrait de « Histoire et mémoires des immigrations en Région Centre », rapport coordonné par Sylvie Aprile, Pierre Billion, Hélène Bertheleu. Acsé, Odris, Université François Rabelais, mai 2008.

Parmi les familles habitant le vieux Tours, on comptait un certain nombre de juifs étrangers, notamment des ashkénazes polonais mais aussi nombre de sépharades venus de Turquie ou de Salonique dans les années 1930.

Inès est née en 1939, à Tours. Ses parents habitent rue Nationale. Ils viennent de Turquie où ils vivaient dans une communauté juive, dans la petite ville d’Andrinople.

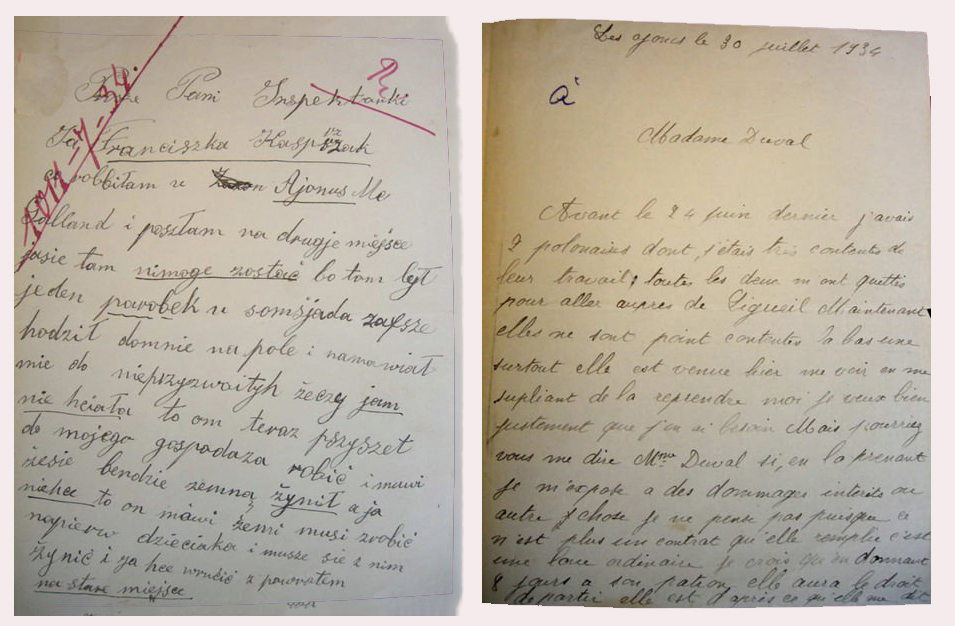

Au début des années trente, la politique de turquification de Mustapha Kemal commence à porter ses fruits. Alors que les communautés juives avaient eu, pendant cinq cents ans des droits collectifs protégeant leur langue et leurs traditions, les familles se voient désormais obligées de scolariser leurs enfants en turc, de parler le turc, notamment pour accéder aux postes de la fonction publique. S’ils étaient autrefois une minorité ethnique et religieuse relativement reconnue et tolérée, ils se sentent désormais minorisés. Un oncle d’Inès décide le premier de partir pour la France au tout début des années 1930. Il arrive à Tours et semble rapidement s’installer puisque son frère le rejoint en 1932. Ce dernier, qui n’est pas encore marié, travaille comme vendeur de textile sur les marchés, puis repart au pays pour se marier.

Inès raconte :

« Mon père est arrivé en 1932, il est resté un an à Tours. Il était fiancé : il est allé chercher ma mère, ils se sont mariés et ils sont revenus en 1933. Mon frère aîné est né en 1934. Ma mère racontait qu’ils habitaient rue Nationale à l’époque. Mon oncle y avait sans doute un petit magasin. Mes parents ont ensuite déménagé quai du Pont Neuf, près de la Loire. Mais je sais que ma mère disait qu’il fallait, rue Nationale, qu’elle s’occupe de tous les hommes ! Ils vivaient donc tous ensemble rue Nationale, mon oncle, mon père et mon frère, qui paraît-il était un bébé insupportable, qui braillait tout le temps ! Ma mère raconte aussi qu’un jour, un chat est passé par la fenêtre, rue Nationale ! » Ils devaient habiter à l’étage, peut-être au dessus du magasin.

Puis rapidement la guerre est arrivée : « Ma mère était en France depuis six ans quand la guerre s’est déclarée. C’était une jeune femme, une très jeune femme ». La famille, recensée sur les listes d’étrangers réalisés sous Vichy, quitte Tours pour aller se cacher non loin de là, à Châtillon-sur-Indre, où des familles entières se mobilisent pour aider ces réfugiés.

« Quand on était réfugiés à Châtillon sur Indre, mon père ne pouvait pas travailler. Pourtant, je n’ai jamais souffert de la faim, je n’ai jamais eu peur, alors que j’imagine que mes parents devaient être sacrément angoissés ». Son père ayant une formation de cordonnier en Turquie aidera le cordonnier de la commune. Il assurera ainsi tant bien que mal la subsistance de la famille, dépendant étroitement de l’aide des « Justes » de Chatillon qui l’ont pris en charge.

Inès était alors toute petite, elle en garde finalement peu de souvenirs. A la fin de la guerre, la famille (parents et leurs deux enfants) revient à Tours. Tandis que la ville est sous les décombres, la vie sociale se réorganise. « Toutes les personnes qui avaient un magasin avant la guerre qui a été détruit, en centre ville par exemple, où il y a eu d’énormes destructions, ces personnes ont été relogées dans des baraquement boulevard Heurteloup et boulevard Béranger. C’était des baraquements juste pour pouvoir reprendre leurs commerces. C’était des baraquements, sorte de préfabriqués de l’époque. Ca s’arrêtait je crois un peu après la gare… si je me souviens bien. Et apparemment, ça a bien marché. Après, tous ont été relogés au centre ville, dans les magasins nouvellement reconstruits ».

Inès a 10 ans en 1949. Ses parents habitent maintenant quai du Pont Neuf. Ses parents sont pauvres mais ses souvenirs sont d’une grande richesse. Elle les évoque aujourd’hui, près de 60 ans après, en retournant sur les lieux totalement reconfigurés.

« On était parmi les plus pauvres, mais je pense qu’on était parmi les mieux habillés du quartier. Il faut dire qu’on habitait le quartier du Pont Neuf, la rue des Tanneurs, le rue Bretonneau, il y avait des tas de petites rues qui ont disparues aujourd’hui et qu’il faudrait retrouver, des rues qui sont aujourd’hui remplacées par l’Université et la nouvelle rue des Tanneurs. Il y avait des petites rues tout au long de la Loire. Il y avait là des gens très pauvres, très très pauvres. Tout ce quartier des Tanneurs, qui a d’ailleurs été rasé ensuite, c’était par là. Quai du Pont Neuf, il y avait une petite manufacture de chemises, tout près de chez nous. Mais tout ce quartier là, le quartier saint Saturnin, l’école de secteur Paul-Louis Courrier où j’ai été scolarisée, la rue des Halles, la place du Grand Marché, tout ce coin là, c’était le quartier des immigrés pauvres. Il y avait aussi des familles espagnoles. J’avais d’ailleurs une amie qui était fille d’Espagnols. Comme à la maison on parlait le judéo-espagnol, je lui ai demandé : mais comment on dit les boulettes de viande, en espagnol ? Mais chez elle, elle ne cuisinait pas ça, elle ne faisait pas les boulettes ! »

Le père d’Inès n’avait ni magasin de vêtement, ni magasin de tissus comme c’était souvent le cas dans les quelques autres familles juives originaires de Turquie qu’ils fréquentaient. Il était marchand-forain comme on disait à l’époque, il vendait sur les marchés. « Mon père avait juste une bicyclette et sur le porte bagage, il avait installé deux barres de bois de la taille d’un grand carton. Il mettait deux cartons sur le porte bagage et il partait à bicyclette faire les marchés : marché Tiers, marché Velpeau et le marché des Halles. Les Halles n’étaient pas comme elles sont aujourd’hui. Le banc, ou l’étale si vous préférez où il posait ses affaires, il était juste dans le prolongement de la rue Rabelais. Il partait le matin et il étalait sur du papier craft ses chaussettes, ses bas et ses culottes pour dames. Et voilà ! Il payait au placier ses quatre mètres ». « L’hiver, il partait avec des journaux sous ses pulls. Quand il revenait, il avait froid, je me dis maintenant qu’ils étaient quand même sacrément courageux, mes parents ! Quand il rentrait, la première chose qu’on lui demandait c’était : « Alors ? » et il disait : « j’ai pas étrenné… cela voulait dire qu’il avait vu personne, qu’il n’avait pas vendu. Ou alors il disait j’ai un peu vendu. Je me souviens d’un geste un peu particulier : dans ma famille, les hommes mettent tous l’argent dans la poche à l’arrière du pantalon. C’est ce que mon père faisait ».

« Ma mère ne travaillait pas. Elle avait fait de la couture en Turquie, une école de couture, une école familiale. Alors à Tours, elle faisait de la couture au noir. Elle avait peu de clientes, deux ou trois, mais elles étaient régulières et ça lui faisait son argent de poche. Alors avec ça, elle achetait du tissu pour nous faire nos vêtements. Donc nous n’avions pas de frais d’habillement, c’est elle qui faisait tout. Les vêtement de mon frère, mes vêtements et ceux de ma petite sœur quand elle est née, elle a eut pareil. Et on a toujours été très très bien habillés. Ma mère avait beaucoup de goût et elle voulait qu’on soit très bien habillés ».

La famille vivait de façon très simple au quotidien. Le logement était exigu mais bien tenu par les femmes de la maison. « C’était tout petit chez nous. Il y avait la salle à manger et une chambre. Mon frère dormait dans la salle à manger et moi je dormais dans la chambre avec mes parents, jusqu’à l’âge de quinze ans. Les toilettes étaient dans la cour, on n’avait pas de salle de bain. On se lavait dans la cuisine mais on se lavait tous les jours, matin et soir, la grande toilette. Et puis, tous les jours, je mettais les lits à l’air, ça c’est quelque chose que… tous les matins, c’est moi qui faisais les lits à maison. J’essuyais aussi les meubles tous les jours, chez nous on faisait ça, c’était impeccable, c’était très propre ».

Pendant la semaine, chacun vaquait à ses occupations. On n’avait pas le temps de se rendre visite et puis, ça ne se faisait guère. Chacun restait chez soit. Inès ne recevait aucune amie de sa classe, mais considérait que c’était là chose normale. Le dimanche, à la belle saison, la famille partait se promener jusqu’à la place du Palais. Parfois, on s’installait au bar de l’Univers, pour prendre un verre. Quelques familles, toutes originaires d’Andrinople, se fréquentaient mutuellement. A tour de rôle, on se reçoit pour jouer aux cartes le dimanche après midi, ou pour déjeuner. Tous habitent à proximité, rue Bretonneau, place Plumereau, Place Foire le Roi. « Je me souviens de la Place Foire-le-Roi, c’était pauvre, c’était sombre, là-dedans, chez eux. C’était au rez-de-chaussée, des grandes pièces, je trouvais ça sombre… Aujourd’hui ce doit être superbe ! »

Venus de Turquie, les parents d’Inès ne pensent pas à y retourner. Certes, une partie de la famille y est restée, mais une autre partie est dispersée dans le monde et chacun tente de faire sa vie au mieux là où on s’est installé. Pour les parents de Inès, venir s’installer en France signifiait vivre dans un pays particulièrement important : « Venir en France voulait dire quelque chose, à l’époque. La France c’était l’image d’un pays avancé, où il est possible de se développer, où on peut faire quelque chose, je pense qu’ils partageaient cette idée ». Ils partageaient aussi avec les gens de leur époque un fort espoir en l’école, qui devait permettre à leurs enfants d’avoir une situation meilleure que la leur. Aujourd’hui, Inès a une soixantaine d’année et vient de prendre sa retraite. Elle se souvient des recommandations de son père : « J’ai eu de bons parents, ils voulaient qu’on soit… Mon père disait toujours : « Ne soyez pas une cloche comme moi, soyez fonctionnaire ». Pour lui c’était ça. Etre dans l’enseignement, être institutrice c’était très bien. Ils ont tout fait pour qu’on fasse des études, ils se sont saignés les veines pour qu’on fasse des études. Pour qu’on présente bien, pour qu’on ne manque de rien ». Ils ont eu la nationalité française assez tard, à la fin des années 1950, cela faisait donc plus de vingt ans qu’ils vivaient en France. « Ils ont mis trois ans à l’avoir. Quant à moi, je ne sais pas : mon père m’a toujours dit qu’il m’avait déclarée française à la naissance. C’était possible à l’époque ».

L’éducation était stricte et fortement différenciée en fonction du sexe. « Ma mère avait beaucoup d’allure, beaucoup de goût, une force morale aussi. Elle m’a enserrée quand j’étais jeune, complètement, c’était terrible. Et mon frère pendant ce temps, faisait ce qu’il voulait. La différenciation sexuelle était très forte. Moi j’ai toujours voulu être un garçon ! Forcément ! Il était libre et moi, non. Par exemple, en dehors de l’école, je n’avais pas de copine, personne ne venait à la maison, ça ne se faisait pas, mais à l’époque, c’était normal. Par ailleurs, j’étais étroitement surveillée. Quand ensuite je suis entrée au lycée Balzac, il fallait que je rentre à la maison directement. Dès que j’avais un peu de retard, ma mère me questionnait : tu es passée par où, pourquoi tu n’es pas à l’heure… ou bien mon père me disait : quel chemin tu as pris, qu’est-ce qui s’est passé ? » Il n’y avait pas le téléphone, on ne pouvait pas prévenir. Et j’étais très suivie ».

Scolarisée d’abord à l’école Paul-Louis Courrier, elle a de bons souvenirs de cette petite école, se souvient des noms de ses enseignantes malgré les années qui ont passées, et visite avec émotion la cour où trône encore aujourd’hui un magnifique arbre aux cent écus, ou encore l’entrée du bâtiment où le bel escalier de bois n’est plus aussi central qu’autrefois. Bonne élève, elle n’a aucun souvenir d’allusion publique à son origine ethnique ou nationale. Sans doute les élèves ne savaient-ils pas qu’elle était juive, et par ailleurs elle se souvient aujourd’hui que personne ne parlait jamais publiquement des différences culturelles en classe. Elle-même semble d’ailleurs en avoir à peine conscience, comme elle l’explique : « Je n’avais pas l’impression d’être une fille d’étranger. Jamais j’ai eu cette impression là. Sauf un jour, ma meilleure copine, j’avais quinze ans, je n’étais plus une petite fille… Elle était venue à la maison, c’était très rare que ça arrive, mais elle, c’était la fille du prof de français, des gens fréquentables. Et c’est là qu’elle m’a dit, après avoir rencontré ma mère : « je ne comprends rien à ce que dit ta mère ». Je l’ai regardé, étonnée… Je n’avais jamais remarqué que ma mère avait un accent… Et je me suis mise à écouter ma mère. Alors qu’avant je ne l’écoutais pas ! Plutôt, je comprenais tout ce qu’elle me disait que ce soit en judéo-espagnol ou en français. Je n’avais pas de problème. Et je me suis mise à écouter mes parents et effectivement, je me suis mise à entendre leur accent ! »

La langue, pas plus que l’identité, ne semble avoir posé problème au cours de cette jeunesse tourangelle.

« Mes parents connaissaient le français mais ils parlaient plutôt judéo-espagnol à la maison. Mais moi, non, je répondais en français et mon frère aussi, les enfants on ne parlait qu’en français. Les rares fois où j’ai essayé de dire quelques mots en judéo-espagnol, je me suis trompée, alors… ».

Inès est en réalité plongée dans un processus d’intégration qui valorise fortement la culture et la langue française, au point qu’elle en oublie l’origine de ses parents. Aujourd’hui, elle se rend compte de la force de ce contexte national qui, tout en lui offrant une place, ne lui a pas laissé le choix d’épouser la nationalité française, au prix toutefois d’une amputation de tout ce qui, en elle, ne correspondait pas directement avec l’avenir que lui dessinait l’école.

« Je crois qu’il faut bien voir que nous, on est une génération où l’idéologie nationale française était très forte. On était en France, on a été à l’école laïque, l’école de la République et je crois que tout petit c’est quelque chose qui nous a marqué. Je pense que autant mon frère et ma sœur que moi, on a eu une identité négative très forte. Moi je l’ai exprimé à ma manière, vis-à-vis de mes parents, avec qui j’ai été une fille révoltée. Extrêmement révoltée, très très révoltée, vraiment ! J’ai fait tout le contraire de ce que voulait ma mère ». Que voulait donc sa mère pour elle, lorsqu’elle avait dix-huit ans ? La marier évidemment, mais pas avec n’importe qui. « C’était normal, à l’époque, pour eux. Nous vivions entre juifs, je devais me marier avec un Juif », même si des unions mixtes apparaissaient ici et là. « Tous les gars juifs de Tours étaient de possibles prétendants aux yeux de ma mère, que j’épouse n’importe quel gars, n’importe qui, qu’il fasse n’importe quoi pourvu qu’il soit juif ! Et moi, j’ai tout fait pour surtout ne pas épouser un juif ! »

La synagogue, dans les années 1950, est tenue par des familles ashkénazes. Les vendredis et pour les fêtes importantes, le père de Inès s’y rend. C’est le lieu des hommes, les femmes sont tenues à l’écart, s’y rendent plus rarement. Les fêtes traditionnelles sont fêtées à la maison, en famille, avec la nappe blanche mais sans pour autant respecter les traditions religieuses de façon stricte. C’est plutôt une certaine adaptation qui prévaut, en fonction des normes locales. Bien que le grand-père en Turquie fût boucher et assurât par ailleurs la mission religieuse de vérifier la kashérisation de la viande, la famille de Inès, une fois installée à Tours, ne respecte plus les règles alimentaires qui prévalent dans la religion juive.

« Ma mère cuisinait à l’huile d’arachide, c’est tout. C’était la plus répandue. On ne faisait que de la cuisine turque, on ne mangeait pas de pommes de terre, essentiellement du riz. Ma mère ne savait pas cuire les pommes de terre, et moi je ne sais toujours pas non plus. Par contre on mangeait de la charcuterie. Mon père, aux halles, avait plusieurs voisins charcutiers, dont un de Savonnières, qui faisait des rillettes. Ah!! C’était bon ! »

« Chez nous, on mangeait volontiers viande et fromage au cours du même repas. Mes parents n’étaient pas strictes là-dessus. Mais quand ma mère est partie en Israël, à la fin des années 1960, elle a changé ses façons de faire. Elle respectait la norme majoritaire finalement ! Elle s’est adaptée. Mais ici en France, c’est pour ça que j’ai eu une judéité très peu marquée : mes parents n’étaient pas pieux. Mon père ne faisait aucune prière à la maison. Quand il y a avait une fête, cela se traduisait par un repas de fête, c’est tout, mais pas forcément un menu traditionnel. Sauf pour Pâques, où on ne mangeait pas de pain et donc on remplaçait par le pain azime, j’adorais ».

A vingt ans, Inès quitte Tours pour faire ses études à Paris. Elle est politiquement très engagée à gauche, consacrant une partie de sa vie intellectuelle aux sciences humaines et plus précisément à l’étude des cultures d’autres groupes que celui qui fut, ou aurait pu être, le sien. Le constat d’un fort processus d’intégration sociale et culturelle dans les années 1950, ne doit pas masquer l’ambivalence qui, intérieurement, habite l’identité culturelle de cette femme aujourd’hui d’âge mûr. Tout en se sentant française, elle regrette aujourd’hui de n’avoir pas su voir et reconnaître plus tôt l’expérience migratoire de ses parents, avec qui elle n’a pas pris suffisamment le temps d’échanger sur ce passé. L’intégration rapide à la réalité française s’est faite en une génération, au prix d’une amnésie culturelle qui la laisse aujourd’hui amputée d’une partie de son identité, parvenant difficilement à s’approprier une mémoire qui ne lui a pas été transmise. Aujourd’hui, ce constat est frustrant et Inès multiplie les démarches personnelles pour tenter de comprendre le passé, la migration de ses parents, une identité culturelle qui aurait pu être aussi la sienne.

« C’est vrai qu’on s’est fait assimiler, qu’on nous a assimilé, mais pendant très longtemps et encore maintenant, je n’ai jamais eu l’impression d’être vraiment chez moi en France… ma sœur, elle ne ressent pas la même chose, mais nous avons onze ans d’écart. Et c’est moi qui l’ai élevée. Elle se sent française « par la Révolution Française » comme elle dit, elle s’est complètement appropriée cette histoire de la France. Mais moi, c’est plus ambivalent : je suis bien partout, ou plutôt je ne me sens mal nulle part ! Mais j’ai jamais eu cette impression d’être ici chez moi…Je ne devrais pas le dire, car je n’ai pas honte d’être française. Mais peut-être c’est parce que je sais que les frères de mon père, deux sont en Argentine, un autre aux Etats-Unis, un est resté en Turquie, trois d’entre eux sont en France ; du côté de ma mère, ils ont quitté la Turquie pour aller en Israël… J’ai l’impression que j’aurai très bien pu naître en Belgique ou ailleurs. C’est cette conscience internationale que j’ai intégrée qui fait que je me sens bien partout mais que… Je suis française mais je sais que j’aurais pu être autre chose, voilà, je relativise ».